亂入南巡。

這應該是我第三次來蒙恩。

四年前,大二時為台中大專請安募款來到蒙恩,那次我太天真,只準備台灣話分享稿,想說華語禮拜再直接翻成華語就好,結果發現台灣話博大精深,超難翻譯,從此只要有華語分享的機會,我一定會再多寫一份稿子。

上次來也是因為大專奉獻主日,上台分享的是當時即將畢業(本人來訊勘誤:當時已畢業)的傳奇學長仌仌。而不出所料地,我們長青團契的詩班,總是會被紅柚牧師酸一輪。(迷之音:今天去,牧師依然PH值超低)

應諭兄邀請,當個周末限定淡江長青契友,亂入今年的淡江長青南巡。我目前的身分是畢契,也很久沒唱合唱,外加東海長青的巡迴經驗還歷歷在目,所以這對我來說感觸很深。

全台灣有詩歌巡迴的長青團契,據我所知就有好幾個,以下括號是事工開始年份:文化長青(1973)、梅竹長青(1994)、淡江長青(1996),還有我自己所屬的東海長青(1987)。

但很多人常常搞錯的是,東海長青的巡迴不像上述幾個北部團契稱「南巡」,而是叫做「全國巡迴」,我想南巡二字應該是受地理位置影響。(本屆淡江長青南巡活動頁寫著「南巡是南下詩歌見證巡迴的簡稱」,直接了當)不過很有趣的點在於,這些團契會開始巡迴募款的緣由大概都跟學舍或聚會地點有關,其後才發展成有特定目標或精神。

前年我們東海長青為著台北博愛手語教會巡迴,去到淡水教會請安募款時,也邀請台北大專的同學一同加入,這次有機會參與淡江南巡,讓我初次體驗到當時台北大專契友們的感覺-就是進到陌生群體的活動,卻要共同完成一件任務-那樣的奇異感。

我只有參加過這場的淡江南巡,不敢亂做什麼比較或分析。可是我真的覺得淡江長青的契友們好悠哉啊,記得東海長青巡迴的每場次都戰戰兢兢,練歌練到燒聲、練分享練N次被改稿很正常、對大學長學姊會友牧師等人的禮貌要注意等等。

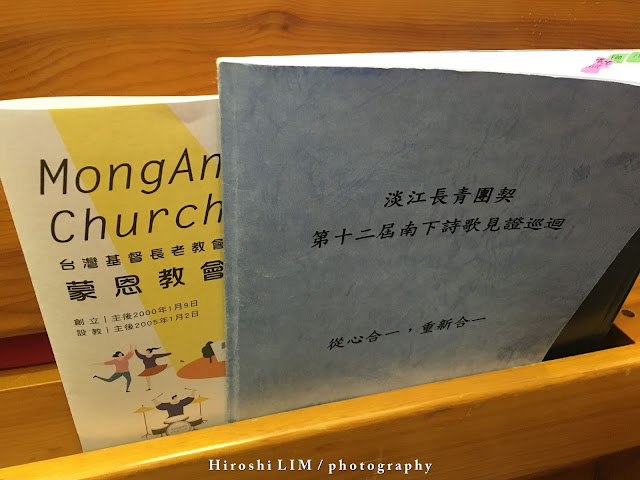

這沒有優劣之分,每個團契都有不同的風格與SOP,像我就覺得自己所體驗到的淡江南巡,這樣自由自在也不錯。(當然巡迴前的籌備與聯絡就不在我討論的範圍內,巡迴歌本裡的企畫書和預算表讓我會心一笑,這點果然大家都很嚴謹)

只是我也看見共同的困境,契友母體人數的下降,導致巡迴事工產生障礙,同工的負擔必定加重,連詩班SATB四部都很難湊到足夠的聲音,更遑論寒或暑假跑遍全台各地教會。

東海長青全國巡迴在屆滿三十周年之際,也就是2017年暫時畫下句點。巡迴停辦這件事,我從不覺得可惜或生氣,因為一項事工若是不明白「為何而辦」,只是為了「延續傳統」或「跑例行公事」,那寧願不要搞得大家都天翻地覆。

這也是我在當公義和平部同工時秉持的原則,所以那時曾經在同工會中提議停辦,好好帶領契友認知到「為什麼東海長青要透過全國巡迴來關懷社會呢?」之後再來談。這個提議嚇的學長姊一身冷汗,但那年為著總會大專巡迴,也恰巧將歷史脈絡梳理了一遍,產出如:《小山報》與《2015巡迴報告書》的文字作品集。

身為畢契,我不會因為東海長青巡迴舉辦與否來評斷團契。巡迴不是為了輔導或學長姊開心而辦,乃是我們是否因著巡迴有再度「從心合一.重新合一」,以信仰為核心來實踐關懷社會與土地的行動,我覺得這才是東海長青巡迴的精神所在。

以歷史來看,東海長青巡迴通常是每年都關懷不同的社會議題或機構,這好處是能讓契友在大學四年中接觸不同的東西,但反面就是無法對議題有更深入的認識。若維持關懷社會議題的精神不變,也許能以兩年一輪的方式深入探討。

淡江長青南巡每兩年舉辦一次,目的是為著契友能回到母會請安與分享團契生活,並為著大專中心募款,執行難度與頻率強度較低,東海長青若有意要恢復巡迴,我倒覺得這是不錯的方案。時代在變化,東海長青的巡迴也經歷多次轉型,只要是大家都願意服事的,有何不可?

如果有學弟妹或現職同工看到這篇拙文,不妨當作參考,參考就好,真的。

原本想寫淡江長青南巡,但果然還是寫成東海長青了。突然想到,如果把有巡迴事工的長青團契聚集在一起對話與分享,應該是個有趣的場合,不知未來是否有這種機會。

願上主紀念你們所做的工。

Suhong

於台灣.台中西屯菁埔仔

2019.09.01 18:08

參考資料:

[1] 莊媖琇,〈記.淡江長青團南巡15週年:I am not at home,but I am not alone.〉,2011,《新使者》第125期。

[2] 林宜瑩等,〈來住長青學舍 豐富大學生活〉,2011.10.28,《台灣教會公報》。

[3] 林佳靜,〈2015東海長青全國巡迴 為大專學生事工募款〉,2015.07.11,台灣基督長老教會消息。

[4] 林佳鴻,〈關懷聾人 用手語學歌唱〉,2017.08.21,《台灣教會公報》第3417期,第7版。

參考資料:

[1] 莊媖琇,〈記.淡江長青團南巡15週年:I am not at home,but I am not alone.〉,2011,《新使者》第125期。

[2] 林宜瑩等,〈來住長青學舍 豐富大學生活〉,2011.10.28,《台灣教會公報》。

[3] 林佳靜,〈2015東海長青全國巡迴 為大專學生事工募款〉,2015.07.11,台灣基督長老教會消息。

[4] 林佳鴻,〈關懷聾人 用手語學歌唱〉,2017.08.21,《台灣教會公報》第3417期,第7版。

留言

張貼留言